はじめに

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの急速な進化により、ビジネス環境は大きな変革期を迎えています。 全国的に企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進が加速する中、「課題先進県」とも呼ばれる高知県においても、生成AIを活用した業務効率化や新たな価値創出の取り組みが始まっています。

本レポートでは、高知県内企業における生成AIの活用状況とリテラシーレベル、 成功事例や課題、そして行政による支援策などを総合的に分析します。 これから生成AIの活用を検討される企業の皆様にとって、 高知県の現状を理解し、自社に適した活用方法を見出すための一助となれば幸いです。

- 高知県の生成AI活用状況と「第2期デジタル化推進計画」の概要

- 製造業、商店街、その他業種における具体的な活用事例

- 企業のAIリテラシー現状と課題

- 活用推進のための公的支援制度

- 自社に適した生成AI導入・活用のアプローチ

高知県における生成AIの現状

高知県は四国地方に位置する自然豊かな地域であり、全国の中でも少子高齢化や人口減少が進む「課題先進県」としての側面を持ちます。 このような背景から、限られた人的リソースを補完し、生産性向上や地域課題解決のツールとして、 生成AIへの期待と注目が高まっています。

高知県の産業構造と課題

高知県の製造業は規模が比較的小さく、2019年の製造品出荷額は約5,855億円と全国46位にとどまっています。 県経済に占める製造業比率も8.5%と全国平均20.4%を大きく下回り、食品(18.4%)、生産用機械(12.4%)、 パルプ・紙(11.0%)といった分野が主力です。多くが中小企業で、人手不足や高齢化による技術者減少が深刻な課題となっています。

| 課題 | 生成AIによる解決アプローチ |

|---|---|

| 人材不足・高齢化 | 業務効率化、ノウハウの形式知化、教育支援 |

| 熟練技術の伝承 | マニュアル自動生成、技術文書のデータベース化と検索効率化 |

| 経営資源の制約 | 少人数での業務遂行、マーケティング効率化 |

| 地理的制約 | リモートワーク支援、オンラインでの顧客対応強化 |

生成AI導入の現状

帝国データバンクの調査によると、四国地域の企業のDX実施率は14.2%程度で全国平均をわずかに下回っています。 特に製造業や小売業などでは関心度が全国平均より5〜7%低い結果となっていますが、 新型コロナウイルス感染症の流行以降、業務の非対面化・効率化の必要性から県内企業のデジタル化への関心は高まりつつあります。

四国4県の生成AI導入状況に関する最近の調査では、「既に導入済み」「トライアル中」「検討中」を合わせると約6割の企業が前向きな姿勢を示しており、 県境を越えた成功事例共有や共同研修による知見の横展開が有効と分析されています。

高知県のデジタル化推進計画と生成AI

高知県では、令和6年度(2024年度)から令和9年度(2027年度)までを計画期間とした「第2期高知県デジタル化推進計画」を 策定し、”デジタル化の恩恵により、暮らしや働き方が一変する社会”の実現を目指しています。

この計画では、「生活」「産業」「行政」の3つのDX領域で強化策を展開しています。

- 生活DX:医療DX、介護事業所のデジタル化、遠隔教育推進、防災アプリなど

- 産業DX:IoPプロジェクト(データ駆動型農業)、スマート林業、デジタル人材育成・確保など

- 行政DX:行政手続のオンライン化、業務プロセス見直し、基幹システム標準化など

特に生成AIについては、「生成AIの操作や活用事例についての研修を行うことにより利用促進やスキルアップを図りながら、全庁で本格的に活用」する方針を明記しています。

行政における生成AI活用事例

高知県は行政内部でも生成AIの導入を積極的に進めています。2023年11月から全職員が利用できる生成AIサービスを導入し、 文章作成やアイデア出しなどでの活用を始めています。特筆すべきは、県議会での知事答弁書作成にも生成AIを活用している点です。

これは自治体における生成AIの実用的活用事例として注目されており、職員の文書作成負担軽減と業務効率化に寄与しています。 同時に、適切な利用ガイドラインも整備されており、生成AIの特性と限界を理解した上での運用が行われています。

企業における生成AI活用事例

高知県内の様々な業種で生成AI活用の取り組みが始まっています。ここでは、業種別に具体的な事例をご紹介します。

製造業の活用事例

株式会社オサシ・テクノスは、高知市に本社を置く計測機器メーカーで、防災・土砂災害対策などの領域で計測機器や観測システムの設計・製造・販売を行っています。

また、高知県工業会主催の生成AI活用セミナーにおいて、県内製造業の事例として同社の取り組みが紹介されており、製造業での生成AI活用の進め方を考える上で参考となる事例として位置づけられています。

さらに同社は、防災分野でのデータ活用・可視化の文脈でも取り組みを進めており、スマートシティ関連の実証では冠水エリアを予測しGIS上に表示するシステムが紹介されています。

南国市に本社を置く産業用機械メーカーの株式会社垣内は、高知県のデジタル化促進に関するモデル事業の事例企業として、社内のデジタル資産整備や可視化・共有を通じた業務効率化に取り組んでいます。

製造現場では「3Dモデルを活用したロボット溶接によるデジタル化」を掲げ、3DCAD導入を進めながら、仮想空間上で稼働プログラムの作成・ティーチングを行うなど、現場工程の高度化を図っています。

また、社内業務の効率化を目的に、社内データの横断検索や文書作成・要約、契約内容の確認などに使える生成AIツールを導入し、全従業員が活用できる環境を整えています。

技能伝承の面では、属人的になりがちな作業スキルの可視化を進め、作業マニュアルの再整備に加えてデジタル文書化・動画化、設計図面の3Dデータ化を通じ、ノウハウを社内資産として共有できる形へ整備する方針です。

高知機型工業株式会社は、RPA導入を軸に社内のデジタル化を進め、業務の標準化と効率化を推進しています。売上・受注関連の資料作成や各種集計の自動化により、業務効率化・省力化、ミス削減、データの見える化につなげた事例として、(公財)高知県産業振興センターの「デジタル技術導入事例」で紹介されています。

商店街・小売業の活用事例

協同組合帯屋町筋(高知市)では、2024年にアーケード内へAIカメラを設置し、人流データを継続的に取得・分析する仕組みの整備を進めています。

電気興業株式会社(および関連企業)と連携した取り組みで、通行量に加えて性別・世代などの属性や往来方向をAIで分析し、ダッシュボードで可視化。施策の効果測定や新たな企画立案など、商店街全体のマーケティングに活用することが想定されています。

あわせて、帯屋町商店街内の15店舗がデジタル化・データ活用のモデル事例づくりに参加し、生成AIやLINE公式アカウント等も活用しながら、業務の一部自動化や属人化の解消を目指す取り組みが進められています。

その他業種の活用事例

1872年創業の酔鯨酒造株式会社は、シンガポール拠点の気候テック企業Zeveroと連携し、AI搭載の炭素会計(カーボンマネジメント)プラットフォームを導入しました。

同プラットフォームにより、日本酒の製造工程をまたいだCO2排出量を測定・分析し、排出源の把握やエネルギー利用の最適化、排出削減戦略の策定に活かす方針です。

また、製品のカーボンフットプリント算定の推進も取り組みとして掲げており、伝統産業における脱炭素の“実務”を前に進める事例として注目されます。

高知市を拠点とする「よさ来いワイナリー」は、2021年頃から南国市のぶどう園を活用し、食用ぶどうを用いたワインづくりを進めてきた地域発のワイナリーです。

同社はAI/IoT等を活用し、ブドウ栽培の環境データや醸造工程の情報を蓄積・分析することで、収量予測や発酵プロセスの可視化など、これまで職人の経験に依存してきた領域をデータで補完する取り組みを進めています。

また、中長期的には年間1万本規模の製造・販売を目指しています。

株式会社Nextremerは、高知県南国市に本社を置くIT企業で、AIモデル開発に必要なデータアノテーション(ラベリング)やモデリングを主力事業として展開しています。データ作成から機械学習エンジニアとの連携までを含め、短納期かつ高品質な教師データの提供を行い、あわせて多様な業界・組織に向けたAIソリューションも提供しています。

また、地域の人材育成講座などで講師として登壇する取り組みも見られます。

拠点展開としては、香川県・高松市との立地協定を踏まえ、2025年5月30日に高松オフィス(AIデータアノテーション開発拠点)を開設し、地域人材の育成や雇用創出を視野に事業を進めています。

高知県内企業のAIリテラシー状況

高知県内企業のAIリテラシーは、全国と比較して発展途上の段階にありますが、着実に向上しています。 ここでは現状と課題、そして企業が直面する主要なハードルについて分析します。

リテラシーの現状

高知県内の企業、特に中小企業においては、以下のようなAIリテラシーの状況が見られます。

- 生成AIへの関心は高まっているが、具体的な活用方法や導入プロセスに関する知識が不足している

- 企業規模や業種によってリテラシーに大きな差がある

- 先進企業と未導入企業の二極化が進みつつある

- 社内でのIT人材不足が導入の大きな障壁となっている

- 経営層と現場のリテラシーギャップが存在する場合がある

企業が直面する主な課題

| 課題領域 | 具体的な課題 | 対応アプローチ |

|---|---|---|

| 人材・スキル面 | IT人材の絶対数不足、社内のデジタルリテラシー格差 | 研修プログラムの活用、外部専門家との連携 |

| コスト意識 | 投資対効果(ROI)への不安、高額なシステム導入への躊躇 | 低コストから始める段階的導入、補助金の活用 |

| 情報セキュリティ | 生成AIへの機密情報入力リスク、セキュリティ対策の知識不足 | 専門家によるガイドライン策定、安全な利用方法の習得 |

| 活用イメージ | 具体的な業務への適用方法や効果の予測が困難 | 身近な成功事例の共有、ハンズオン支援の活用 |

県内の先進企業では、「小さな成功体験」を積み重ねることでリテラシー向上の好循環が生まれています。

- 低コストで導入できるツールから着手(例:ChatGPT無料版の業務活用)

- 小さな成果を可視化(文書作成時間の短縮、情報整理の効率化など)

- 社内での成功事例共有による関心喚起

- 経営層の理解と支援獲得

- 本格的な導入と全社的活用へ展開

生成AI活用に向けた支援体制

高知県では、企業の生成AI活用を後押しするための様々な支援制度や取り組みが整備されています。 ここでは主要な支援策をご紹介します。

公的支援制度

高知県の「デジタル技術活用促進事業費補助金」は、県内企業のデジタル技術導入・活用による生産性向上や業務効率化を支援する制度です。補助内容は年度・申請枠により異なり、令和7年度は一般枠・加速枠・国補助金上乗せ枠などが用意されています。

生成AIを含むソフトウェアや業務ツールの導入を検討する場合は、対象経費や要件への適合可否を、公募要領・Q&Aで個別に確認したうえで申請設計するのが確実です。

※令和7年度高知県デジタル技術活用促進事業費補助金の募集は終了しています。

高知デジタルカレッジは、高知県が運営するデジタル学習プログラムで、県内企業で働く方や県内就職・転職を目指す方向けに、デジタルの基礎知識から実務スキルまで学べる講座・セミナーを提供しています。

生成AI領域でも、ChatGPT等を用いた業務効率化の入門セミナーや、生成AIをテーマにした実践講座などが実施されています。

高知県では、社内DXを推進できる人材の育成を目的に「デジタルリテラシー講座」を実施しており、2024年には4ヶ月・全14回のプログラムとして展開されたことが公表されています。

また、高知デジタルカレッジの枠組みではオンデマンド教材(60種以上)も案内されており、生成AIを含む実務的なテーマを段階的に学べる設計になっています。

民間支援サービス

株式会社SHIFT PLUSは、県内企業向けに生成AIの業務活用を進めるための研修や伴走支援を行う取り組みを発信しています。研修で基礎〜実務の使いどころを整理しつつ、現場の業務に合わせた活用定着を後押しする設計が特徴です。

高知県よろず支援拠点は、中小企業・個人事業主・創業者向けに、経営課題全般の相談に対応する支援窓口です。相談テーマにはIT・生産性向上、Web/EC、SNSなども含まれます。

また、生成AIに関する入門セミナー等も開催されており、業務への取り入れ方を学ぶ機会や、必要に応じた相談につなげられる環境が整っています。

コミュニティ・ネットワーク

高知県内では、生成AIなど最新技術に関する知見共有やネットワーキングの場も形成されつつあります。 例えば「生成AIへの感度が高い方が集まる、高知県内のコミュニティ」があり、定期的にイベントが開催されています。 こうした場は高知県内の生成AI活用事例を得られる貴重な機会となっています。

今後の展望と提案

高知県における生成AIの活用はまだ始まったばかりですが、今後さらに拡大・深化していくことが予想されます。 ここでは、これから生成AI活用を検討される企業に向けた提案と、高知県全体としての展望をご紹介します。

御社に適した生成AIの活用方法

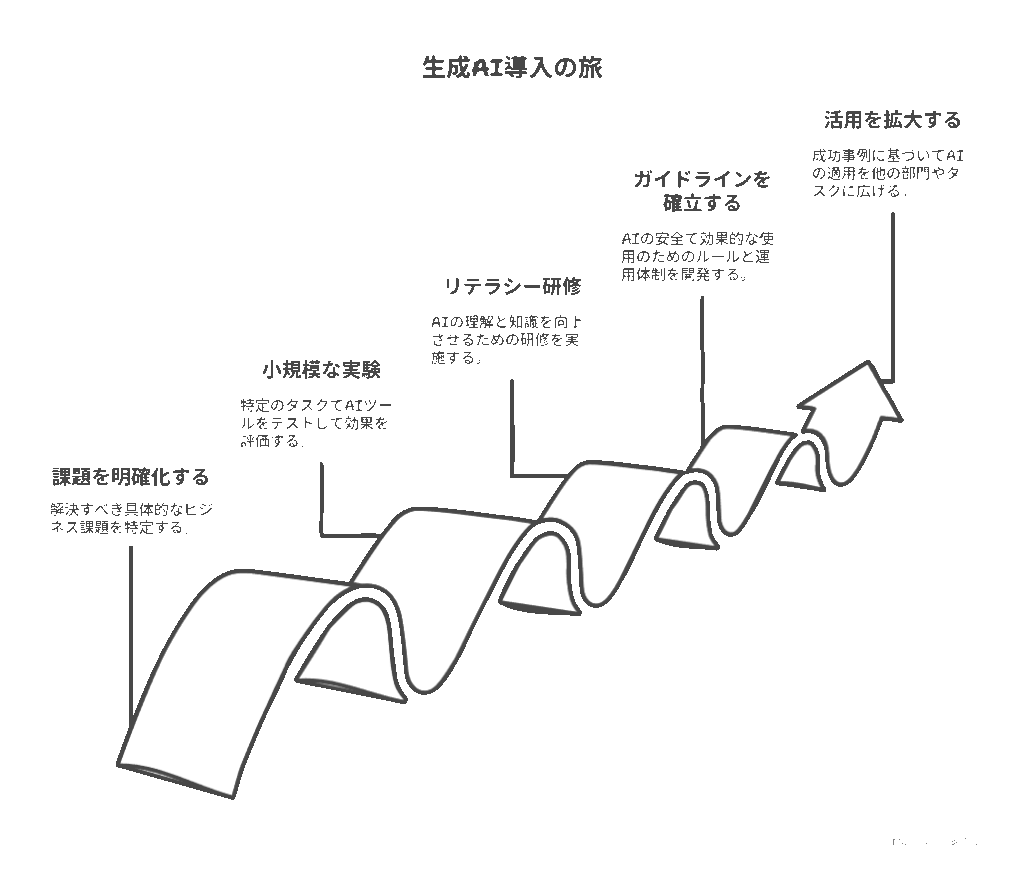

生成AI活用は「一律の正解」がなく、各社の業種・規模・課題に応じたアプローチが必要です。 以下のステップでの検討をお勧めします。

生成AI導入・活用の5つのステップ

- 自社の課題を明確化する

人材不足、業務効率化、ナレッジ管理など、何を解決したいのかを具体化します - 小規模な実証実験から始める

無料版のChatGPTなどで、特定の業務における効果を検証します - リテラシー向上のための研修を実施

高知県の支援制度も活用しながら、社内の理解と知識向上を図ります - 社内ガイドラインを整備する

安全な活用のためのルールを定め、適切な運用体制を構築します - 段階的に活用領域を拡大する

成功事例をもとに、他部署や他業務への横展開を進めます

業種別の活用アイデア

| 業種 | 活用アイデア | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 製造業 | ・作業マニュアルの自動生成 ・技術文書の検索・要約システム ・不具合原因の分析支援 | 技能伝承の効率化 開発・設計期間の短縮 品質向上 |

| 小売業 | ・顧客対応FAQ自動生成 ・商品説明文の作成 ・SNS投稿の効率化 | 顧客満足度向上 販促活動の強化 コンテンツ作成時間短縮 |

| 観光業 | ・多言語対応の強化 ・旅行プラン提案の自動化 ・地域情報の集約と発信 | インバウンド対応力向上 顧客体験の充実 業務効率化 |

| 農林水産業 | ・栽培・飼育知識のデータベース化 ・市場動向分析 ・気象データと連携した意思決定支援 | 技術継承 収穫量・品質の向上 経営判断の高度化 |

高知県の今後の展望

高知県全体としては、以下のような展望が考えられます:

- 成功事例の横展開:垣内やオサシ・テクノスのようにDXで生産性向上を実現した企業の事例が他社に波及し、 県内全体のデジタル化レベルが向上

- 域内連携の強化:県内企業同士や産学官のネットワークを通じた知見共有や共同開発の促進

- 課題解決モデルの確立:「課題先進県」で培ったソリューションを他地域へ発信・展開する地方発のイノベーション創出

- 人材育成の加速:デジタル人材のすそ野拡大と若手人材の定着による地域活性化

「高知県の企業が直面する課題と向き合いながら磨いてきたDXの知見やモデルは、同様の課題を抱える他地域にも貴重なヒントを与えるでしょう。 地方発のDXで製造業が新たな価値を生み出し、「高知のものづくり」が持続的に発展していくことが期待されます」

まとめ

本レポートでは、高知県における生成AI活用の現状と企業のリテラシー状況を多角的に分析しました。 人口減少や高齢化といった課題を抱える高知県において、生成AIは業務効率化や人材不足の解消、新たな付加価値創出に 大きな可能性を秘めています。

県内ではすでに製造業、商店街、食品加工業など様々な分野で先進的な取り組みが始まっており、 行政や支援機関もデジタル人材育成や補助金制度などを通じてこれを後押ししています。 一方で、特に中小企業においてはまだAIリテラシーや導入ノウハウ、人材面での課題も残されています。

生成AIの活用は一朝一夕に実現するものではなく、地道な取り組みと段階的なアプローチが重要です。 まずは自社の課題を明確にし、小さな実証から始めることで、着実に成果を積み上げていくことが望ましいでしょう。

私たちは、お客様の業種や規模、課題に応じた最適な生成AI活用の道筋をご提案し、 導入から定着までの各フェーズでサポートいたします。高知県の豊かな可能性を引き出し、 デジタルの力で地域経済の活性化に貢献できることを楽しみにしています。

お問い合わせ・相談のご案内

生成AIの導入や活用に関するご質問、お悩みなど、お気軽にご相談ください。 貴社の状況をヒアリングした上で、最適なアプローチをご提案いたします。

本レポートは高知県内の公開情報をもとに作成しています。掲載内容の正確性には努めていますが、個別の活用においては専門家にご相談ください。